今回は榮太樓初代が主役です。

私達にとってもっとも関係の深い「榮太樓の初代」とは、どんな人だったのですか。

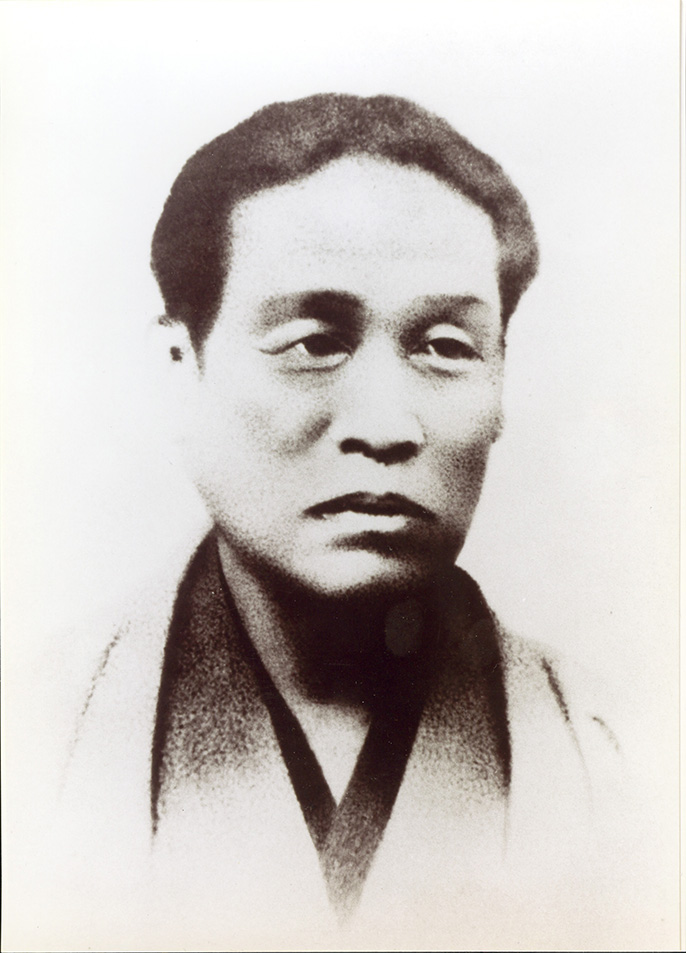

榮太樓初代細田栄太郎は天保3年(1832)10月3日に江戸日本橋にて父・安五郎と母・モトの間に三男五女の長男として誕生しました。

父を助けながら魚河岸に集まる人たちに金鍔や大福を販売して生計を立てていました。

律儀な商いと健気な親孝行ぶりも評価されて「日本橋際に、親孝行の金鍔屋あり」と人気を呼んだそうです。

満20歳の時に父を失い、母と幼い弟妹をかかえた苦しい生活の中で、懸命に商売に励んだ結果、満25歳、安政4年(1857)に念願の店舗を今の日本橋の地に構えることが出来たのです。

幼い頃から苦労を乗り越えてきた榮太樓初代は、父親譲りの優れた製菓技術で金鍔に加えて、多くの和菓子を生み出しました。

その中でも当時貴重だった有平糖を庶民に向けて創製した「梅ぼ志飴」やスナック菓子の先駆ともされる甘納豆の元祖「甘名納糖」、世界ではじめて菓子にわさびを使った「玉だれ」は今でも続くロングセラー商品です。

非常に高価であった菓子を、庶民の手が届くようにと製法の工夫や顧客のニーズにこたえるその努力が多くのお客様からご贔屓頂いている一因でもあります。

その実が結んだことについて榮太樓物語ではこう述べられています。(1996年記)

美味しさの評判も加わって、短期間の中に店頭は盛況を見せ、明治十年頃には、東京で 一、二を競う菓子商となったのです。

一方、菓子業以外にも不動産による資産の増大をも計り、商い全体は繁栄を極めました。

また当時の様子を郵便報知新聞(明治8年1月13日刊)より引用します。

※当時の文体はかなり難解であり、旧漢字や旧仮名遣いを使用しているため現代法に解読文に直して記載しています。

※「日本橋西河岸にある菓子屋の榮太樓は、安価でおいしいので、買いに来るお客が日増しに多く、店に入りきれないので店先迄あふれるばかりの、押すな押すなの繁盛なので、最近店先木の柵を設けて整理するようになった。

このような繁盛の記述から、一代にして初代が東京で榮太樓の名前を広めたきっかけでもありました。

初代は商売において優れた資質に加え、河鍋暁斎筆の「枯木寒鴉図(こぼくかんあず)」など美術品の価値を判断できる審美眼、鑑定眼の持ち主でした。

彼は単に製菓技術者として優れ、又商才にたけていたと云うだけではなく、菓子税撤廃を発端として結成された菓業組合のリーダーとしても、同業者からの信望厚き人でした。

又、文化人としての教養も豊かで、当時の文人墨客との交流も多く、趣味人でもありました。

初代の功績があったからこそ、今の榮太樓は初代の意志を受け継いで商売を存続出来ています。

江戸末期から明治時代にかけての商売繁盛ぶりを見ていると、その当時の光景を目の当たりにしてみたい、そんな思いが巡らされます。